- HOME

- 製品情報

- 品質保証-安全・安心への取り組み

- 気になる「食」のキーワード一覧

- 食品添加物は必要なの?安全なの?

Q. 食品添加物は必要なの?安全なの?

A. 食品添加物は食品の中で重要な役割を果たしています。

食品にはいろいろな場面で、さまざまな食品添加物が使われています。

1.食品を製造するとき

豆腐を作るときのにがり、中華麺を作るときのかんすい、ゼリーを作るときのゲル化剤など、食品を製造するときに使用されています。

2.食品をおいしくするとき

食品の味・香りを付与するために、うま味調味料、甘味料、酸味料が使用され、色調を改良するために、着色料が使用されています。

3.食品の栄養価を高めるとき

食品に含まれている栄養成分を補強するために、ビタミン、ミネラル、アミノ酸類が使用されています。

4.食品の品質を保つとき

食品の安全性を確保し保存性を向上させるために、微生物による腐敗を防ぐ保存料、油脂などの酸化を防ぐ酸化防止剤などが使用されています。

このように食品添加物は、私たちの食生活を豊かにするだけでなく、食料資源の有効活用にも貢献し、私たちの食生活になくてはならないものになっています。

A. 法律のもとに使用される食品添加物は、安全性が認められています。

味の素グループは、食品添加物の活用に関して、その安全性と有用性の両面を評価し、使用を判断しています。最近「○○無添加」「△△不使用」をキャッチフレーズにした食品が増えています。

このような表示は、科学的に安全と認められ、承認されている食品添加物が、安全ではないかのような誤認をお客様に与えると考えております。

安全性を確認するための主な試験

日本食品添加物協会HP「安全性の確かめ方」をご参照ください。

https://www.jafaa.or.jp/tenkabutsu01/anzen

A. 毎日食べるものだから、安全とおいしさを厳しく吟味しています。

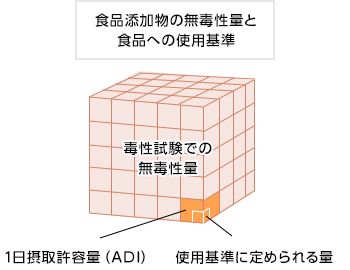

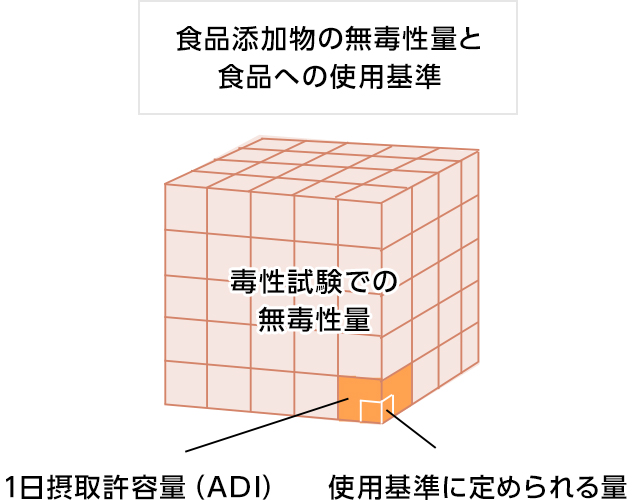

食品添加物は、毎日の食品に使われるので、一生食べ続けても、少しも害がないものでなければなりません。食品に使うことのできる添加物の量は、ラットやマウスなどの動物実験で、国際的な機関が無害とした量(無毒性量)の通常100分の1の量を、毎日食べ続けても安全な量(1日摂取許容量)とし、さらにこの量よりも少ない量を使用基準として法律で定めています。

そして食べ物としてのおいしさをはかる上で、味、香り、テクスチャー(硬軟、粘度)、色、つや、音(咀嚼音)などが深く関わります。味の素グループでは、製品の開発・製造にあたり、添加物の安全性の最新情報のもと、味や香りなどの五感で味わうおいしさを大切にして、適切な食品添加物を吟味選択し、使用しています。

TOPIC MEMO

遠い昔から使われてきた食品添加物

食品添加物の歴史は、食材をそのまま食べることにはじまり、もっとおいしく、安全に、便利に、調理や保存の工夫を重ねてきた食文化の歴史でもあります。たとえば、豆腐を固めるための「にがり」もそのひとつ。中国ではすでに数千年前から、塩の袋からにじみ出た苦味のある汁(にがり)を、大豆の煮汁に加えて豆腐にしていたことがわかっています。

食品の流通、資源の有効活用に!

日本の人口の約半数が東京や名古屋、大阪などの大きな都市に集中している今、魚や肉、野菜の加工食品は欠かせない食品であり、食品添加物は、食生活を安全に、豊かにし、食料資源の有効活用や、食品の流通を可能にするための重要な役割を持っています。