おいしい減塩

味の素グループの考え

塩分(ナトリウム)の取りすぎはグローバルな健康課題です。味の素グループは、独自の「アミノ酸のはたらき」(例:うま味によるおいしさの提供等)を活用して、おいしさを損なわない減塩の促進に取り組んでいます。

減塩の重要性

塩分の過剰摂取がもたらすリスクが世界的に深刻化しており、WHOも減塩の取り組みを掲げているにもかかわらず、いまだ改善されていません。

特にアジア地域の塩分摂取量は多く、WHOが推奨しているひとり1日5グラム未満、ナトリウムで言えば2グラム未満という基準の2倍以上に上っている国が多く存在します。

私たちの、おいしさを損なわずに減塩し、栄養を改善する取り組みは、国連の持続可能な開発目標(SDGs)の「2.飢餓をゼロに」と「3.すべての人に健康と福祉を」の達成にもつながります。

また、塩分(ナトリウム)の摂取量を3割減らすというWHOのNCD Global Monitoring Frameworkの目標の一つをサポートしています。

私たちは人々が栄養バランスのよい、おいしい食事を手軽にとれるようにすることで、栄養不足を減らし、より健康的な生活を送れるようにすることを目指しています。

味の素グループの取り組み

イノベーション

うま味で減塩しつつ、おいしさアップ

うま味はアミノ酸のひとつであるグルタミン酸の味です。グルタミン酸は、トマト、パルメザンチーズ、マッシュルームといった食べ物の中にも元々含まれています。100年以上前、池田菊苗博士が、グルタミン酸がうま味成分であることを発見したことに伴い、味の素グループは設立されました。そして、世界初のうま味調味料「味の素®」が発売されたのです。

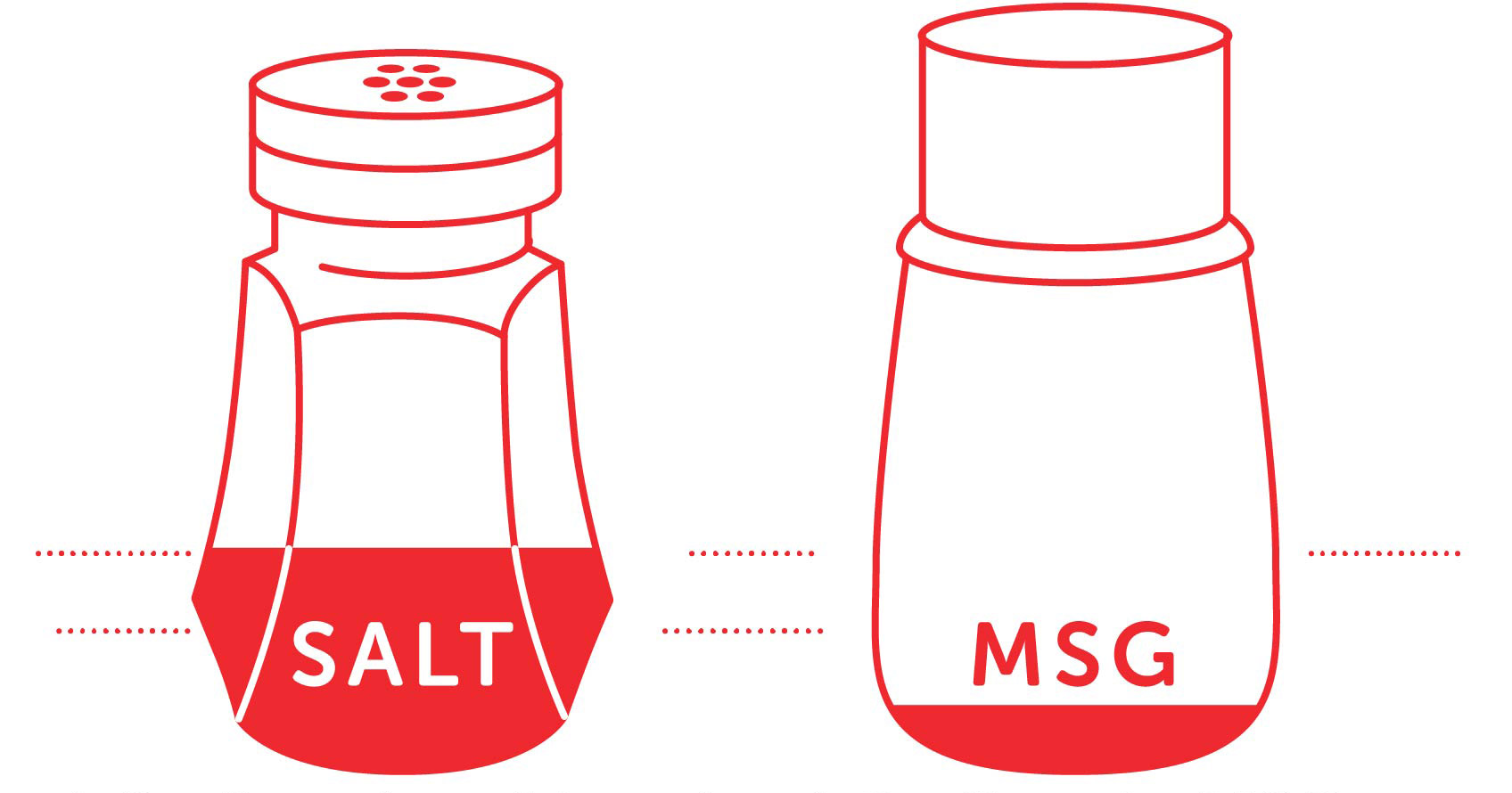

グルタミン酸ナトリウム(MSG)

MSGのナトリウム含有量は、食塩の3分の2以下です。家庭での調理において一部を食塩の代わりに使うことで、例えば汁物ではおいしさはそのままに、約30%のナトリウムを減らすことができます。また、レトルト食品やスナック菓子ではおいしさを妥協せずナトリウムを半分にできる可能性が示されています。*3さらに、研究によれば、特定の食品に食塩の代わりにMSGのようなグルタミン酸を使うことによって、ナトリウム摂取を最大で7〜8パーセント減らすことができます。*4これは、絶大な効果です。全粒粉や野菜といった体に良い食品にMSGを使うと、人びとが食塩に依存し過ぎずに、栄養のある食品をおいしく食べられるのです。MSGの安全性と食生活における役割に関しては広範に及ぶ科学研究がなされ、世界の多くの民間の健康機関や団体が、MSGの安全性と食品への使用を認めています。*5,*6, *7, *8

左:食塩中のナトリウム量、右:MSG中のナトリウム量

「Smart Salt(スマ塩)」の取り組み

日本食は世界的に健康食として知られていますが、塩分が多いという課題があります。1日当たりの食塩摂取量が目標量を超過している日本人は80%以上にのぼると見られています(厚生労働省「国民健康・栄養調査」(令和元年)20歳以上食塩摂取量より推計)。厚⽣労働省「⽇本⼈の⾷事摂取基準(2020年版)」においては、成人1日当たりの⾷塩相当量の摂取⽬標量が男女ともに0.5gずつ引き下げられ、男性7.5g未満、女性6.5g未満とされました。

味の素(株)が実施した調査*9では、この目標量を守れていると回答した日本人は5.2%にとどまりました。多くの生活者が抱える減塩に関する悩み(おいしくない、難しい等)を解決すべく、当社は2020年7月に「Smart Salt(スマ塩)」プロジェクトを立ち上げ、うま味やだしを効かせた「おいしい減塩」の実践を推進しています。本プロジェクトでは、オウンドメディア上の動画や専用サイトでのレシピ等の情報提供を通じて、うま味調味料や風味調味料を活用したおいしい減塩を提案しているほか、他社と連携した新たな減塩の取り組みも計画しています。

海外でも同様の活動が進んでおり、2020〜2021年度に5カ国で8ブランド、22の減塩製品を発売しているほか、減塩レシピ提供や料理教室の実施等、各グループ会社のオウンドメディアを通じて減塩を訴求しています。

製品の例

味の素グループは、独自の減塩技術を使った、スープ、冷凍食品、調味料などの開発に力を入れています。現存の食品とこれから生産される食品の栄養成分のデータを収集、分析し、栄養が足りていない部分や、塩分を減らすといった改善点を把握するのに、栄養プロファイリングシステムを使っています。このシステムは、日本、タイ、ベトナム、インドネシア、フィリピン、マレーシア、ブラジルの7カ国で、約500種類もの食品の評価に使われています。味の素グループの栄養プロファイリングシステムについての詳細はこちらをご覧ください。

活動

岩手県との減塩の取り組み

2014年から、味の素グループは各地方自治体と連携して減塩を推進してきました。例えば、岩手県はその当時食塩摂取量が全国1位でしたが、行政や流通と協力して摂取量を1〜2割減らすことができました。それにより同県は2016年の食塩摂取量が、全国で20位にまで下がりました。他県でもそれぞれの地方自治体が推進する、減塩を中心とした健康増進プロジェクトに積極的に参加し、地域連携を深めています。

- https://www.who.int/health-topics/hypertension/#tab=tab_1

- https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension

- Halim J, Bouzari A, Felder D, and Guinard JX. The Salt Flip: Sensory mitigation of salt (and sodium) reduction with monosodium glutamate (MSG) in “Better-for-You” foods. J Food Sci. 2020 Sep;85(9):2902-2914. doi.org/10.1111/1750-3841.15354 (study supported by Ajinomoto)

- Wallace TC, Cowan AE, Bailey RL. Current Sodium Intakes in the United States and the Modeled Effects of Glutamate Incorporation into Select Savory Products. Nutrients. 2019 Nov; 11(11): 2691. doi: 10.3390/nu11112691 (study supported by Ajinomoto Co. Inc.)

- Federation of American Societies of Experimental Biology. Executive summary from the report: analysis of adverse reactions to monosodium glutamate (MSG). J Nutr. 1995 Nov;125(11):2891S-2906S.

- Reports of the Scientific Committee for Food, 25th Series: First series of food additives of various technological functions. Brussels, Belgium: Commission of the European Communities; 1991.

- Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. Evaluation of certain food additives and contaminants: L-glutamic acid and its ammonium, calcium, monosodium and potassium salts. Geneva: Cambridge University Press; 1988.

- Food Standards Australia New Zealand. Monosodium Glutamate: A Safety Assessment. Canberra, Australia; 2003.

- 「『Smart Salt(スマ塩)』 みんなの減塩調査2020」